賀茂別雷神社(かもわけいかずちじんじゃ)

通称:上賀茂神社(かみがもじんじゃ)

御祭神:賀茂別雷大神(カモワケイカズチノオオカミ)

■雷・雨を司る水の神様

■災難・厄除け、方位除けの神様

・下鴨神社の御祭神:玉依媛命の御子神様

下鴨神社と同様に本殿が国宝指定されており、上賀茂神社の境内全域が世界遺産。

もともと京都全域の産土神であったため、平安京が新たに造られた時にこの土地の神様に敬意をはらい都の守り神として祀り、朝廷によって祭祀が行われるようになったと言われています。

~ご祭神の名前の由来~

多くでは【別(ワケ)】は【若い】の意味で雷の神様であると言われてますが、雷をも別けるほど強いお力を持つ神様であると言う意味が始まりなのだそうです。

(特別参拝にて神職の方のお話より)

摂社

片山御子神社(通称:片岡社)

御祭神:賀茂玉依姫命(カモタマヨリヒメノミコト)

■縁結び・安産

源氏物語の作者である紫式部が恋の成就を願って参拝したとされている神社。

紫式部がデザインされた絵馬を奉納できます。

新宮神社(しんぐうじんじゃ)

御祭神:高龗神(タカオカミノカミ)

■水を司る龍神

本殿前の楼門から右側、なだらかな階段先にある摂社。

普段は閉門しており門の外から参拝となります。

立砂(たてずな)

鬼門にまく清めの砂の起源とされる「立砂」

この「立砂」は賀茂別雷大神が降臨された御神体であり禁足地となっている秀峰・神山(こうやま)をかたちどったもので、神様が降りられる憑代であるとされています。

立砂の後ろにある建物は「細殿」

かつての天皇や斎王が本殿参拝前に装束を整えた到着殿。

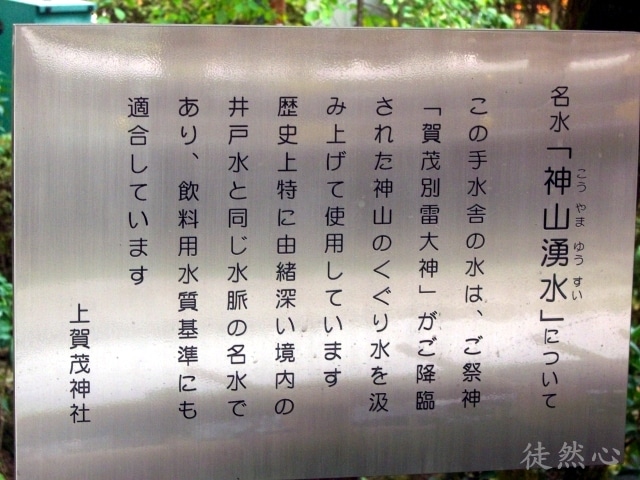

名水「神山湧水」

『この手水舎の水は、ご祭神:賀茂別雷大神がご降臨された神山のくぐり水を汲み上げ使用しています。歴史上特に由緒深い境内の井戸水と同じ水脈の名水であり、飲料用水質基準にも適合しています。』

この神社の手水舎の水は神山湧水(こうやまゆうすい)と言う名のご神水。

葵祭(賀茂祭)

下鴨神社と上賀茂神社の例祭。正式名:賀茂祭

葵祭とは…

伊勢神宮の斎院の制度にならい、皇室より皇女などが巫女として賀茂神社にて斎王(斎院)と呼ばれ祭事に奉仕する制度がありました。

現在は斎王代(斎王の代わり)を中心に雅やかな平安朝の装束をした大行列が再現され現在「葵祭」としてその祭りを見ることができます。

「葵」

下鴨・上賀茂神社の「神紋」となっているのが2つの葉をもつ二葉葵。

成人し父神様のいる天神に戻ってしまい悲しんでいた母神様に「葵を飾りお祭をして待っていてください」と告げられ、その通りにされたところ神山に成人された姿の賀茂別雷大神様がご降臨された。(中略)

と言う神話があります。

古代より「葵」を「あふひ=会う日」と詠み、めぐり合う日を願った多くの和歌等が残されているそうです。

紫式部が上賀茂神社摂社「片岡社」に参拝し、恋の成就を願い詠んだとされる歌

ほととぎす 声まつほどは 片岡の もりのしずくに たちやぬれまし

紫式部~新古今和歌集 巻第3 夏歌 191~

境内には「斎王桜」「風流桜」「御所桜」「みあれ桜」…など数々の桜の木があり桜の名所の一つ。また夏は蛍、秋には紅葉を見ることができ四季折々の美しい姿を楽しむことができます。

渉渓園

境内にある庭園

庭園を流れる「ならの小川」からの「曲水の庭」があり、毎年4月上旬(第2日曜)に平安時代に催されていた和歌を詠む宴を再現した『賀茂曲水宴』が行われています。

~アクセス~

市バス…4 or 46系「上賀茂神社前」下車すぐ

市バス…9系「上賀茂御薗橋前」下車徒歩約5分

タクシー…京都駅より約25分

参考

■上賀茂神社 公式サイト

PR【JR東海ツアーズ】

■京都旅行! おすすめツアー&観光プラン⇒京都